(Extracto)

Alberto Prunetti

Título original: Amianto. Una storia operaia

© del texto original en italiano:

Edizioni Alegre, Roma, 2014

© De la primera edición en español:

Editorial Hoja de Lata, 2020

© de la traducción:

Francisco Álvarez

© de esta edición digital:

LíbereLetras, 2021

bajo licencia CC-BY-NC-SA

© de la imagen inicial (portada de la edición en español):

Kangah/iStock

Diseño web:

Eduardo Gayo López

Cuando era niño, la maestra me preguntaba en qué trabajaba mi padre y yo aprendí pronto a decir «tubero», a pesar de que no sabía lo que significaba. Era el trabajo por el que volvía a casa solo un fin de semana de cada dos, con la funda verde y la ropa sucias. Después aprendí otro término: metalúrgico. Ese lo entendía mejor, porque se asemejaba a mecánico, pero con un poco más de blindaje. Era un trabajo especial, o eso me parecía a mí, dado que se ejercía lejos de casa. No me sentía en modo alguno minusvalorado por ser hijo de un obrero, porque en el colegio, primero, y en el instituto, después, todos éramos hijos de obreros, al menos en mi sección (había tres secciones en el colegio: a una iban los hijos de los que tenían profesiones liberales, a la otra los hijos de los obreros y a la tercera iban los hijos de los campesinos y los repetidores de curso de la clase de los obreros). Pero los padres de mis compañeros de clase trabajaban en Piombino, en la acería, o en Casone de Scarlino, en Montecatini, como seguía llamándola todo el mundo a pesar de que se había convertido en Montedison. El trabajo allí era más fácil y aburrido, decía Renato. Él desmontaba y volvía a montar fábricas en un solo día, o al menos eso le contaba yo a mis compañeros, que tenían a sus padres trabajando por turnos en el alto horno. Era un privilegio, desde mi punto de vista. Y tal vez lo era realmente, pero tenía su lado negativo, porque se trataba de un trabajo aún más penoso, más nocivo, marcado por una mentalidad religiosamente estalinista: aristocracia obrera, trabajadores cualificados, satisfechos con sus buenos sueldos y menos rebeldes que los obreros-masa que emergen entre los años sesenta y setenta y que se muestran más proclives al absentismo, al sabotaje, a la crítica de la ideología del trabajo. Pero ese es un asunto intrincado y al abordarlo con Renato años más tarde, muchos años más tarde, él y yo no coincidíamos demasiado. En cualquier caso, no me sentía minusvalorado. Para mí, para nosotros, hijos de los talleres, los «pobrecitos» eran los hijos de los ricos. Los niños bien. Esos que no podían salir de casa para ir al parque porque no sabían jugar al fútbol y dejaban que les pegasen y los sometieran. Que debían salir de casa vestidos «como es debido» y volver limpios. Que no tenían tirachinas ni cerbatanas y que no se la jugaban haciendo bicicross en las colinas de escoria férrica. Que no formaban parte de ninguna banda de barrio, como la de los Eagles de hockey o los Bronx de Cassarello, o el CCC, el Círculo de Campesinos de Capannino. No iba a ser siempre así; con quince años nosotros tal vez seguiríamos en bicicleta o a pie, algunos ya trabajando, mientras que ellos empezarían teniendo un ciclomotor, después una moto y vacaciones en el extranjero. Pero entre los siete y los catorce años el control hegemónico del territorio en la ciudad-fábrica era nuestro. De los hijos de quienes estaban en Casone o en la acería de Ilva; mejor dicho, de Italsider, como se decía. De los hijos de los «napolitanos», que eran los oriundos de la región de Campania que habían emigrado a Toscana para trabajar duro en empresas de la construcción, que cabalgaban a lomos del boom del ladrillo y del turismo de masas, y que vivían entre Senzuno y Cassarello. Y de los hijos de los trasfertistas de la industria, como en mi caso. De esos obreros que se iban moviendo por el circuito nacional de Ilva, saltando entre Piombino, Taranto y Génova, y que cada dos años regresaban a Follonica. Esos hijos divididos en bandas, acostumbrados a refugiarse en el barrio 167,1 con sus nuevas torres de viviendas populares, donde los chavales del lugar habían construido, en los olivos indultados por las excavadoras, unas chozas similares a palafitos, suspendidas sobre la bifurcación de las ramas. O, como era mi caso habitualmente, teníamos nuestra base en los hornos de fundición en ruinas de la antigua Ilva, la fábrica que estaba en torno a nuestro colegio y a la cancha de fútbol, donde nos atrincherábamos teniendo cuidado de no pisar las jeringuillas abandonadas por los toxicómanos y de no encontrarnos con Alvaro. Era un anciano extravagante, tal vez uno de los últimos obreros desmovilizados por el cierre de la Ilva de Follonica. Parecía que vivía en el horno siderúrgico de San Ferdinando y que guardaba bajo una barca volcada decenas de uniformes de todo tipo, con los que cada día asumía una identidad diferente: normalmente se vestía de garibaldino, con una primorosa camisa roja enmarcada por su espesa barba blanca. Aunque una vez se disfrazó de almirante, cogió el tren y se bajó en Livorno. En cuanto se cruzó con unos cadetes de la academia de la Armada les echó la bronca, empezó a gritar órdenes y los hizo desfilar como papanatas hasta el Mercatino Americano. Los novatos al final se dieron cuenta de que no se trataba de un almirante, sino de un viejo que chocheaba e hicieron que lo detuvieran. Para zanjar el asunto, el alcalde de Livorno llamó al de Follonica, que tuvo que ir a buscarlo. Era, en todo caso, un tipo extraño y guardábamos las distancias con él.

Un buen día desapareció y no volví a verlo nunca más. Puede ser que lo metieran en algún asilo. Pero la febril fantasía de un niño establece extrañas analogías. Para mí, había sido absorbido por una de aquellas máquinas abandonadas que aún estaban en los hornos en ruinas de la antigua Ilva. Maquinaria que podía ir a ver a la biblioteca del hierro, que es como llamábamos a la biblioteca municipal, instalada en un enorme horno industrial donde se exhibían máquinas de hierro fundido con una apariencia siniestra, junto a una colección de insectos, atravesados por alfileres y conservados en vitrinas, y un carro fúnebre de madera, de aquellos que iban tirados por caballos. Se cerraba el círculo. Te machacaban con las máquinas, luego te clavaban como un lepidóptero y finalmente te organizaban un buen funeral con el carro. De hecho, soñé varias veces con el funeral de aquel viejo estrambótico, influido por algunas conversaciones que había escuchado.

Yo todavía era pequeño y ellos creían que no comprendía. Pero les escuchaba mientras hablaban. Hablaban de los que eran absorbidos por el engranaje y por el rodillo de un laminador, machacados por los cilindros que aplastaban las cintas de acero. De los que eran abrasados por una colada incandescente que se escurría de las vías de una planta de fundición. De los que acababan incrustados en una cinta transportadora con la calificación de «cuerpo extraño» señalada por un motor que seguía haciendo fuerza. De esos con el cráneo aplastado por una prensa o embestidos por una tubería que reventaba. De los quemados en la sala de bombas de una refinería mientras sometían a prueba las tuberías.

Eran historias que no me sorprendían. Recuerdo que estando en tercero de primaria ya vi desaparecer de un día para otro a Bruno, uno de mis compañeros de clase. Nos despedimos como siempre, diciéndonos adiós, convencidos de que nos veríamos a la mañana siguiente, con esa concepción del tiempo extensa que solo pueden tener los niños. Bruno no volvió al colegio porque su padre, obrero de la acería, murió en la fábrica, asesinado por la megamáquina que vomitaba acero fundido. Mis recuerdos son confusos; yo no fui al funeral, pero mi madre le hizo una visita a la suya y me llevó con ella. Aunque no me dejaron entrar en casa y nunca más volví a ver a Bruno. Tenía siete años y para mí aquel día no murió su padre; el que murió en la fábrica fue el propio Bruno.

No todos mis recuerdos de infancia son así de trágicos. Algunos son tragicómicos. Un domingo, tendría yo de aquella seis años, comí muchísimo; quizá era Pascua, no lo recuerdo bien y probablemente lo recuerdo tal y como me lo contaron más tarde. Lo que está claro es que me atiborré de entremeses toscanos con higaditos de pollo, tortelloni al estilo de Maremma con ragú de jabalí, cordero asado, cordero frito y gallina de Guinea, patatas al horno y tarta… Tanto fue que me puse malo. Renato había vuelto de la fábrica el lunes, en esa época estaba trabajando en Piombino, cerca de casa. Yo me puse malo, no era capaz ni siquiera de ir al baño y me entró un dolor de barriga tremendo… En resumen, acabé en el hospital, precisamente en Piombino, con una obstrucción intestinal. En cuanto llegué me atendieron y me hicieron algunas preguntas. Mi madre estaba conmigo. Recuerdo que me pusieron una sonda intestinal para hacerme evacuar. Según sus cálculos, iba a ser cuestión de unos veinte minutos. Sin embargo, al cabo de apenas tres empecé a decir: «Mamá, mamá, tengo que hacer caca. La caca, mamá, se me va a escapar…». Y las enfermeras afirmaban: «No es posible, señora, es muy pronto aún». Yo lloraba y sufría. Llegados a ese punto, decidí que si los mayores no querían creerme no se merecían mis palabras. Ya no hablaría con la boca, hablaría con el culo y me cagaría encima.

Mi madre se ruborizó de la vergüenza y las enfermeras abrieron las ventanas porque la peste era insoportable, de modo que también yo me avergoncé un poco. Pero fue culpa de ellas, se lo había dicho.

Después me lavaron y vino a verme el médico. Mi madre no estaba, tal vez la hicieron salir. El cabrón empezó con el interrogatorio. Yo respondía con monosílabos.

«¿Te duele el estómago?». Y yo: «no».

«¿Todavía tienes ganas de hacer popó?». Y yo: «no».

«¿Tiras pedos?».

Eso no lo entendí. ¿Pedos? ¿Qué quería decir? Había usado un término toscano, cierto, peti, los tiraba incluso Dante, pero era un toscano áulico, un registro florentino noble. Yo no lo iba a estudiar hasta llegar al instituto.

¿Quién podía entender a aquel tipo vestido de blanco con gafas y un bolígrafo sobresaliendo de su bolsillo?

El doctor, nervioso, repitió: «¿Sigues tirando pedos?». En esos momentos me sentí acorralado, no lo entendía y no sabía qué contestar, de modo que me eché a llorar. Llegó a la carrera mi madre que, sin saber de qué iba la cosa, se puso del lado del médico y en contra del pobre paciente. Si hubiera estado en mi mano, los habría hecho desaparecer con una varita mágica.

De repente, se materializó mi padre, que en ese periodo estaba trabajando en las instalaciones de Magona, a pocos minutos del hospital, que se hallaba en la zona de Salivoli, y debió de avisarlo mi madre. Entró vestido con su mono verde de obrero metalúrgico, soltó un manotazo lleno de polvo de acero sobre la camisa blanca inmaculada del médico y, mirando con ojos abrasadores a aquel mindundi que me había hecho llorar, le dijo: «Doctor, nosotros a las ventosidades las llamamos scuregge».

¡Qué héroe! Sané rápidamente y comencé a comer de nuevo.

[…]

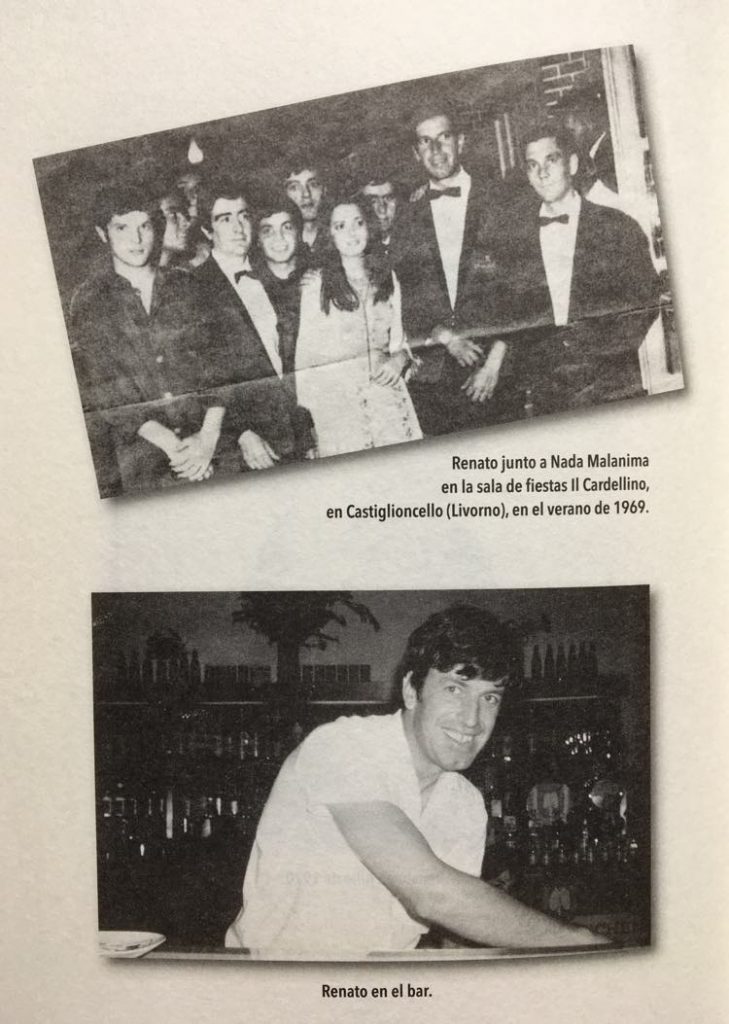

El incidente del estreñimiento en Piombino nos acerca a la década de los ochenta, unos años de mierda, tal y como yo los recuerdo. Los setenta, por el contrario, son años felices en los que no falta el trabajo y la vida sigue su propio curso. Años de salarios altos y de alta conflictividad, años muy bonitos que solo podría definir como «plomizos» alguien que nunca hubiera trabajado en una fábrica. Años en los que simples obreros como mi padre, afiliados a la FIOMCGIL,2 disfrutaban, con su protección salarial, de las ventajas derivadas del hecho de que el partido y el sindicato hacían de grifo para contener la hidra revolucionaria. Librando la guerra contra la autonomía y las organizaciones extraparlamentarias, el partido que se hacía llamar comunista les garantizaba a los obreros válidos un buen sueldo, un puesto de trabajo estable y la posibilidad de comprarse una casa y de darles estudios a sus hijos e incluso poder enviarlos, algún día, a la universidad. Pero en el frente de la seguridad, de la salud laboral y de los daños ambientales, la situación era catastrófica. A cambio, la Democracia Cristiana y la patronal obtenían la paz social y la posibilidad de aislar y reprimir a las facciones revolucionarias de la sociedad italiana, que entonces eran consistentes. El boom económico de la posguerra en realidad se había detenido en 1973, justo cuando nací yo, pero Renato no se percató de ello de inmediato, salvo cuando le tocaba llenar el depósito de gasolina. Todavía había necesidad de refinerías, las cerrarían más tarde, a principios de la década de los ochenta, y los problemas de la producción industrial también se harían sentir para él más adelante, cuando la patronal pusiese en marcha la reconversión. Sin embargo, para acometer una reconversión -es decir, suprimir empleos, alargar las jornadas de trabajo y reducir los salarios- se requiere una clase obrera débil, y la italiana de los años setenta sigue siendo fuerte, muy fuerte. Lo primero que se necesita es la represión, que golpea a las organizaciones con la colaboración de los sindicatos. Pero la represión es un bumerán: sin la resistencia de clase es fácil reorganizar el tablero de ajedrez de las fuerzas en juego en el mundo del trabajo, golpeando asimismo a la aristocracia obrera protegida por los «engorrosos» derechos sindicales. Los problemas llegarán en la década de los ochenta, cuando los obreros estén políticamente debilitados y el papel histórico del Partido Comunista Italiano (consistente en «evitar» la revolución) ya se haya cumplido. Los problemas llegan con esas tres palabras complejas para los oídos de un niño, de las cuales percibo solo su poder maligno y que en casa las pronuncian de un tirón, con una mezcla de vergüenza y de horror: subsidio por desempleo. Pero con esto estamos ya en los años ochenta, justamente. En la década anterior Renato trabaja mucho, es joven, fuerte. Aquel larguirucho flaco, poco más que un adolescente, de la foto con Nada es ahora un hombre cubierto de músculos, sin un gramo de grasa, que viaja mucho por el trabajo y que cada dos semanas regresa a casa con sus monos sucios. Cuando hay fiesta comemos con los parientes de Livorno, vamos a ver jugar al Rosignano en el derbi contra el Cecina y luego nos metemos todos en un cine de Livorno para disfrutar de una comedia erótica italiana protagonizada por Edwige Fenech; también vamos mi primo y yo, que de forma precoz nos hacemos sensibles a ese género.

[…]

Cuando volvieron mis padres partimos hacia Maremma. Pero antes Renato debía pasar, como siempre, por el dopolavoro3 de Solvay, donde había un panel con los resultados de los partidos de fútbol de primera categoría y de interregional, en la que jugaba el Rosignano. Un último ponche a la livornesa y después una hora de coche en la Aurelia siguiendo en la radio los resultados del campeonato que para nosotros tenía más valor que la Copa de Europa: el Guasticce vence al Tuttocalzatura, el Pomarance empata en su visita al Lardello, el Tuttocuoio golea al Calcinaia… Y el lunes a las dos de la madrugada, en plena noche, monta en el tren de la línea del Tirreno con destino a Génova, Sarzana o Savona, donde sea que haya tuberías que soldar, manguitos que unir o aislamientos que desmontar.

Y, desgraciadamente, amianto que respirar.

Algunos fines de semana mi madre nos sube en un tren a mi hermana y a mí. Nos reunimos con Renato en el norte para hacer excursiones en compañía de otros obreros; se trata, posiblemente, de las únicas vacaciones que nos permitimos (porque las de noviembre las necesitamos para la recolección de la aceituna). Son días leves en mi memoria. Esta sería una fotografía típica: excursión dominical de altura, con comida junto a un refugio de montaña. Están invitados todos los obreros, con sus familiares hasta el segundo grado, niños incluidos. ¿Dónde estábamos? Tengo ciertas dudas… Creo que por la zona piamontesa de Lanzo, un valle montañoso al que mi madre nos llevó en tren para reunirnos con Renato, que estaba trabajando en alguna fábrica del lugar. Recuerdo que había muchos bosques y un puente de piedra que me daba miedo porque lo llamaban el Puente del Diablo y en una ocasión mi hermana y yo nos quedamos bloqueados en él, frente a un perro negro que nos miraba fijamente. Pero es posible que esté mezclando episodios y lugares, también con alguna lectura posterior sobre puentes y perros satánicos. Sin embargo, según Francesca, estábamos en Abetone, en la provincia toscana de Pistoia, en un pícnic obrero dominical al que se sumaron amigos y familiares de Livorno. Tengo un recuerdo menos borroso de los demás: hay una gran mesa y un hombretón enorme, con camisa de cuadros, pantalones con peto y tirantes, cabellera y barba negras y largas. Un hombretón, compañero de mi padre, con risa contagiosa, que hace reír a todo el mundo cuando habla. Me cae bien, pero quiero retarlo, como en los spaghetti western que vemos en el cine al aire libre, en el pinar, en verano. Llego al final de la comida sin haber dicho ni una palabra, clavo la mirada con actitud de duelo en ese hombretón y a continuación suelto el eructo del siglo, desencadenando un mecanismo de rebote fonético que atraviesa el valle. Escaneo de montaje: yo miro a mi padre y a mi madre, consciente de que me he pasado. Mesa de obreros muda. Hombretón de barba pasmado. Silencio. Plano detalle de mi madre armando el bofetón. El hombretón de barba me mira y a continuación, maravillado y con solícita admiración, dice: «Salud». Carcajada de mi padre. Carcajada de toda la mesa. Mi madre se relaja y baja el brazo. Llegados a ese punto, está claro que he salido bien parado.

También salí bien parado del asunto del vino, que ocurrió poco después. Renato descubrió que, en plena infancia, yo había comenzado a beber vino -debía de apestar como un tonel fermentado-, pero no se lo dijo a mi madre, que habría montado un escándalo de la virgen. Sí, empecé a beber con ocho años y todo fue por culpa de la severidad de los códigos legales. Trataré de explicarlo mejor… Mi abuela tenía, en el huerto de detrás de casa, unas cuantas gallinas; las habituales livornesas, generosas ponedoras blancas, con algunos pollos de raza mugginese y un viejo gallo que cumplía su deber como fecundador. Y cuando las gallinas se acordaban de empollar los huevos se podían ver también pollitos jugando con el que suscribe, de aquella ya en edad escolar, que les suministraba maíz triturado en abundancia y piensos suculentos. Había incluso una pajarera, en la que mi tío había metido dos faisanes que le habían regalado. En una ocasión, mientras mi abuela estaba atendiendo a los faisanes, las aves cogieron la puerta y echaron a volar. Preocupada, acudió al vecino, que tenía otro huerto junto al suyo. Le preguntó: «Sandro, ¿por casualidad no habrás visto a dos faisanes?». Él estaba a punto de contestar que no cuando se oyeron dos disparos de escopeta.

«Ahí están», comentó mi abuela.

Debo aclarar que para acertar a dos faisanes al vuelo apostado en la ventana de una casa o de un edificio urbano hace falta ser un consumado cazador furtivo. Ahora esa casa, en la que vive mi madre, está en el centro de Follonica, pero en aquel tiempo era la última antes del campo; había sido construida a mano por mi abuelo con el albañil del cementerio en los ratos libres, como se solía decir, con un aprendiz para hacer el trabajo de fontanería. El abuelo excavó todos los cimientos (ochenta metros cuadrados) hundiendo la pala en el terreno, y la abuela lo ayudaba preparando unos ladrillos que se obtenían apagando la cal con agua y luego amasándola con arena de mar y colocando la masa en un molde de hierro, tras lo cual se dejaba secar al sol. Frente a la casa se acababa el asfalto y comenzaban la gravilla, los huertos y las casetas construidas de forma ilegal, de modo que no resulta sorprendente que todos aquellos viejecitos que estaban en sus huertos jugando a las cartas y soltando juramentos anduvieran también acechando escopeta en mano.

El suceso corrió de boca en boca y se supo que entre las casas del centro disparaban a los faisanes huidos de la pajarera de mi abuela. Los nuevos vecinos, llegados hacía poco y de mejor posición económica, que vivían en los edificios de nueva construcción y que no apreciaban las costumbres de los habitantes históricos de la calle -trasnochar en verano jugando a las cartas y soltando juramentos a la puerta de casa o madrugar en invierno para chupar con un tubo de goma la gasolina del depósito de los coches de los nuevos residentes- recurrieron a los guardias urbanos. Podían pasar por alto los juramentos, las cartas, los hurtos de gasolina y los chiquillos como yo emprendiéndola a balonazos con todas las persianas metálicas que había en la calle y lanzando con cerbatana pelotillas de masilla contra sus primogénitos («eh, niño, vete a tocarle el culo a esas crías en lugar de andar por ahí tirando con la cerbatana», me advirtió con apatía el dueño de la droguería o mesticheria, si se prefiere decirlo al estilo florentino, cuando volví para comprar medio kilo de masilla por tercera vez en tres días alegando que la necesitaba mi padre para las ventanas). En fin, podían pasar por alto todas estas cosas, pero andar a escopetazos en la vía pública era ya demasiado, incluso para Maremma la cerda. Los guardias recordaron entonces que había una ordenanza municipal que prohibía la posesión de aves de corral y conminaron a mi abuela a deshacerse de las gallinas. Dado que aquello ya no era el campo, no había que incitar a los furtivos; el desarrollo urbano prácticamente había cercado nuestra casa y el huerto trasero. Fue un trauma, porque la abuela se consideraba víctima del francotirador y esperaba de los guardias un despliegue de defensas antiaéreas y una indemnización por los faisanes. Y en cambio le dijeron que debía deshacerse de todo. Resistimos durante un tiempo, pero los guardias volvieron con papeles en la mano. Así que trasladamos las gallinas a una terraza y luego a la buhardilla, pero el hedor a mierda avícola era tremendo y hubo que convertirlas en caldo. Fue el final de una época y de aquellos pequeños huevos que tan buen servicio habían prestado para criarnos a mi hermana y a mí. Entonces hubo que comenzar a comprar huevos. Mi abuela conocía a un calabrés, que era el vecino de enfrente de un huerto que mi abuelo -no contento con el trozo de terreno de detrás de casa ni con las tres hectáreas y media de tierra que había comprado en el campo justo después de la reforma agraria- había adquirido al lado de las vías del tren. Al morir mi abuelo, la parcela fue vendida, pero en el huerto de enfrente el calabrés seguía criando gallinas, porque aquello no era aún zona urbana, hoy en día sí lo es. De modo que una vez por semana me mandaban a su casa, a tres minutos en bicicleta, para comprar huevos. Me daban varios cientos de liras, dependiendo de la cantidad que hiciera falta, en función de los dulces, la pasta y las tortillas previstas.

Ir a casa del calabrés, visto en clave retrospectiva, significaba entrar en un tiempo surrealista, fuera de la historia, donde yo me volvía mayor por un hechizo injusto e inmerecido, el de ser varón. De hecho, el calabrés solo me recibía en su casa cuando estaba él. Su mujer y su hija se limitaban a abrir la puerta y dejarme entrar. La hija era de mi edad (ocho años, más o menos) y tenía el pelo largo, de color castaño. Era muy guapa, aunque nunca hablaba y agachaba la mirada cuando me entregaba los huevos. La negociación la llevaba a cabo con su padre, que primero hacía que me sentase, junto a la estufa; él y yo en la cabecera de la mesa y las mujeres de pie. Luego le decía a su hija que fuera a buscar los huevos que yo había pedido y le ordenaba a su mujer que nos sirviera vino. En ese momento, vaso en mano, empezaba a hacerme preguntas, normalmente acerca del trabajo de mi padre o de mi tío, o sobre la cantidad de aceite que habíamos producido el año anterior, o sobre si la abuela aún seguía vendiendo ciruelas y albaricoques de nuestras tierras. Se dirigía a mí en segunda persona del plural y las primeras veces yo me daba la vuelta para ver si había alguien más detrás de mí. Después llegué a la conclusión de que con el «vosotros» se refería a mi familia. En realidad, era una forma de cortesía. Al cabo de un rato yo apuraba mi vaso, dejaba las trescientas liras y volvía a casa en bicicleta. Me sentía como un hombre porque no me trataba como a un chiquillo, si bien algo me decía en mi interior que mi hermana no habría disfrutado demasiado en aquella casa, ni tampoco la calabresa de la que yo estaba secretamente enamorado y a la que nunca fui capaz de saludar siquiera. Jamás me habría atrevido; con el asunto del vino, del vosotros y de los apretones de manos, el calabrés había levantado un eficaz muro de contención para las mujeres de la casa.

Pero una vez Renato se dio cuenta de que yo olía a vino y le confesé que había estado bebiendo. Él me dijo que el alcohol era para los mayores y que a mí me hacía daño, aunque nunca me delató ante mi madre. Al cabo de un tiempo, el calabrés, que estaba desempleado, encontró trabajo en otro pueblo, se mudaron y no volví a saber nada de él ni de su hija, a la que yo ya llamaba «la mudita». A partir de entonces fue mi madre la que se hizo cargo de la adquisición de huevos, con lo que evitó que yo me relacionara con otros avicultores. En definitiva, mantengo la convicción de que empecé a beber por culpa de la ley que nos había quitado las gallinas. Nada de gallinas, nada de corral, ni pajarera, ni jaulas soldadas. Las había soldado Renato, en el huerto de mi abuela, cuando se transformaba poniéndose una máscara negra. Era la pantalla de lentes ahumadas con la que un día me mostró un eclipse de sol. Aquellos electrodos que se encendían como bengalas de una fiesta de cumpleaños me fascinaban desde muy pequeño, cuando lo veía trabajar en el garaje. Hasta el extremo de que tenía que gritarme para que no mirase cuando el soplete estaba encendido, porque me iba a dañar los ojos. «Mira lo que hago yo: utilizo la máscara de soldador». Y ponía ante mis ojos una protección negra de cristal ahumado. Yo con eso me sentía como un robot. Me parecía que tenía los superpoderes de mis amados dibujos animados japoneses. Porque esa pantalla servía para cosas que no todos podían entender. Alguien que tuviera un padre arquitecto o banquero no hubiera podido ver los eclipses de sol como los veía yo. El resto utilizaban gafas de sol Persol. Y yo una máscara de soldador. Chúpate esa, uno a cero. Se trataba de superpoderes obreros que poseían solo los soldadores, esos cowboys del metal con gafas negras que podían desafiar a la luz del sol mirándola fijamente con una mirada fiera hasta hacer que se eclipsara en acero cuajado. Tal cual.

Notas

- «Barrio 167» o «zona 167» es como se conocen genéricamente en italia las áreas residenciales con viviendas de protección oficial que surgieron a partir de los años sesenta.

- Sindicato del ramo del metal perteneciente a la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la organización sindical con mayor implantación en Italia.

- Centro social y recreativo destinado a los trabajadores de determinadas empresas o categorías laborales.

Me ha encantado esta historia por abrirme un mundo cercano al de mi niñez pero a la vez desconocido por no ser hijo de obreros. Gracias

Genial el relato. No conocía a este autor pero ha logrado llevarme a mi infancia en el barrio de El Pozo de Vallecas y a los veranos de un pueblo de Castilla.

Muchas gracias!!!