T. Combe

Ilustraciones de

Assunta Gleria

Título original:

Prisonnières

Publicado por primera vez en Au Foyer romand. Etrennes Littéraires pour 1890 (págs. 123 – 155)

(Lausana, Suiza)

Reeditado por Paulette éditrice (Lausana), en 2019

T. Combe es el pseudónimo literario de Adèle Huguenin

(Neuchâtel, 1856-1933)© Dominio público

© de la traducción:

Lola Montero Cué, 2023

© de esta edición digital:

LíbereLetras, 2023

bajo licencia CC-BY-NC-SA

Ilustraciones © Assunta Gleria

Diseño web:

Eduardo Gayo López

I

Ay, las mujeres, qué pena. ¡Cuánto les dura el invierno!

No para de nevar. Los perros se han tumbado en un rincón de la cocina, muertos de aburrimiento. De vez en cuando, uno de ellos se levanta, se acerca al umbral de la puerta y alarga el hocico para olfatear el viento que silva a través del postigo mal cerrado. Luego apoya las patas contra el fregadero y se queda mirando, a través del ventanuco, cómo revolotean los monótonos copos al caer en silencio. Y después, con la cola entre las piernas, vuelve a su sitio y se estira con un bostezo quejumbroso. Otro de ellos abre un ojo y se levanta a su vez. Camina hasta el centro de la cocina y allí, con el cuello estirado, las orejas caídas y flácidas como trapos, emite un aullido lastimoso en el que exhala toda la tristeza de su alma perruna. En sus sueños melancólicos, el basset escucha el quejido y responde sotto voce, mientras un escalofrío de perezosa empatía le recorre del cuello, que se pliega, hasta la punta de la cola. El gran danés, en cambio, se despierta; se levanta sobre sus poderosas caderas y gruñe a boca cerrada, sin mover un solo músculo de su enorme hocico; el gruñido se siente como un temblor en su cuello y bajo su flanco liso de un gris acerado, y luego se abre con un timbre extraño y ronco, singularmente lúgubre y angustioso… Y entonces los otros perros, el basset, el inocente caniche, los dos spaniels cobradores, con sus manchas de fuego y nieve, todas esas criaturas sensibles, llenas de finas percepciones, emociones y presentimientos, abren sus ojos húmedos y comienzan a proferir gemidos y lamentos.

–¡Ay, Señor! –dijo Zina, dejando caer las manos sobre su delantal. Luego buscó con la mirada la imagen del pequeño San Juan que sonreía y acariciaba a un cordero dentro de un viejo marco de madera que colgaba de la pared renegrida.

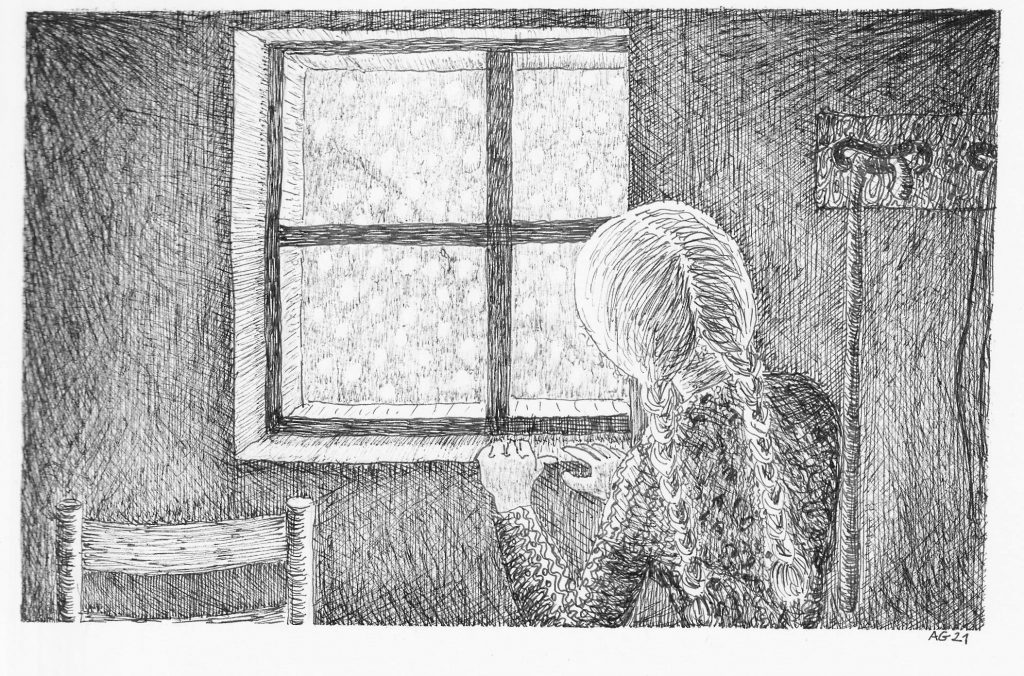

No dijo más, pero bastó para que los perros callaran. Ese algo invisible y aterrador que se había cernido en un instante sobre ellos se desvaneció junto con el eco de sus largos aullidos. Zina, inmóvil como una niña muerta, contenía la respiración, así que solo se escuchaba el ajetreado tic-tac del reloj de péndulo. Su esfera brillante de loza, adornada con grandes flores rojas y azules, y la imagen clara del pequeño San Juan eran los únicos objetos que podían distinguirse. En el fondo de la estancia reinaba la oscuridad; afuera, la blancura. Zina se había ido acercando a la ventana para escapar de la espesa sombra que tenía a sus espaldas, y ahora, hecha un ovillo de frío y de miedo, observaba pegada al vano cómo los copos se desvanecían en la luz gris del crepúsculo.

Caían oblicuamente, empujados por una gran ráfaga de viento; se arremolinaban frenéticos frente a la ventana, se iban amontonando en las cornisas, y luego, atrapados otra vez por el viento, se alejaban volando en una loca ráfaga de polvo impalpable. Los más pesados flotaban y caían más lentamente, como si fueran de lana; otros eran afilados y atravesaban el aire como pequeñas flechas de cristal; algunos parecían estrellas de siete puntas finamente cortadas; otros, pequeñas plumas. Frente a la ventana, parecían moverse muy rápidamente; más allá, pasada la verja del jardín, era un baile más lento y más confuso de pequeñas manchas blancas todas iguales. Y aún más lejos, nada, una cortina gris espesa e inmóvil. Zina dejó escapar un gran suspiro, posó la mejilla contra el cristal y cerró los ojos.

Era una criatura pequeña, frágil y doliente que se movía con lentitud. Tenía una cintura tan diminuta que podía asirse entera con las manos. Sus ojos marrones, siempre temerosos, resaltaban en su carita paliducha. En la mejilla derecha, en el lugar que podría haber ocupado un hoyuelo, tenía una pequeña marca azul que parecía un moratón y que daba a su sonrisa un aspecto vagamente doloroso.

–He intentado despejar el umbral de la puerta –dijo su madre entrando de repente–, pero por mucha nieve que quite, el viento la trae de vuelta.

–¿Ha oído usted a los perros? –preguntó Zina en un tono bajo y suave, que contrastaba con la voz áspera de su madre–. Estaban llorando. Me asusté.

–No es de extrañar que los pobres animales se aburran. Llevan tres días encerrados… Solo el paso al establo está libre. Detrás de la casa, con el viento que sopla, la nieve llega hasta el tejado, y luego se va acumulando hacia los laterales, como un alud, hasta la puerta.

Mientras hablaba, se sacó los zuecos, los puso detrás de la estufa para que se secaran y luego se quitó el gran chal de punto que protegía sus anchos y huesudos hombros. Parecía un hombre vestido de mujer, la gran Epifanía, delgada y seca, con sus grandes fosas nasales que se hinchaban, su pelo corto gris y el enorme armazón anguloso de su osatura, en el que todas las articulaciones sobresalían como los nudos de un trozo de madera mal cepillado. Robusta como un herrero y endurecida por las penas, se había casado con un pobre hombre flaco y esmirriado, un ser frágil que no había podido soportar el contraste, se diría, porque había muerto seis meses después, así, sin más… De él había heredado Zina su mirada lastimera.

Para ganar unos cuartos durante el invierno, Epifanía guardaba perros; por tres francos a la semana los alimentaba con sopa de harina, y los animales le hacían compañía. Le gustaba, látigo en mano, con voz firme y áspera, disciplinar a una jauría que ladraba y saltaba a su alrededor. Sabía cómo someter a los violentos, corregir a los glotones y amaestrar a los rebeldes; poseía un coraje natural y recalcitrante que la hacía disfrutar luchando con las bestias y reprimiéndolas. En general guardaba perros de caza fuera de temporada, animales mansos y sumisos que miraban a su guardiana con ojos llenos de patética humildad y movían dulcemente la cola a cada palabra que decía; pero a veces también le traían animales gruñones y huraños, de los que te muerden las piernas por detrás, o alguna bestia agresiva en demanda de una cura de latigazos que su amo no tenía el valor de administrar. En pocos días la gran Epifanía era capaz de cambiarles por completo el carácter. Y no tanto por el látigo, sino gracias a su voz siempre firme y al modo que tenía de avanzar a grandes zancadas hacia el animal desobediente, inclinando sobre él toda su osatura y mirándolo con aquellos ojos grises que echaban chispas bajo sus pobladas cejas. El animal, amedrentado, metía la cola entre las piernas y esperaba tembloroso su castigo. Y en la habitación, Zina, no menos temblorosa, presionaba con las manos sus orejas con todas sus fuerzas.

A pesar de su menudez, tenía ya dieciocho años, la pequeña Zina, y hasta un enamorado, un joven carpintero en el que pensaba todo el día sin atreverse a mencionarlo jamás. A su temible progenitora no le hacía gracia el chico, y ahí se acababa la cosa. No había que insistir, no le gustaba, y punto. Tenía una forma despectiva de decir: “tu carpintero”, que destrozaba el corazón de la pobre Zina. Se veían de higos a brevas, porque el chico vivía en un pueblo bastante alejado, se escribían de vez en cuando, pero aún no había nada decidido. Ni siquiera estaban prometidos.

–¿Y tú, qué haces ahí? –dijo Epifanía bruscamente, viendo a su hija inmóvil como una estampa en el quicio de la ventana.

–Pues nada… viendo cómo cae la nieve.

–¿Y qué piensas ganar con eso? Vete a hacer café, ¡anda!

La chica se levantó con cierta vacilación, se dirigió lentamente a la puerta de la cocina y, al llegar, se detuvo.

–¿Diábolo no me hará nada, madre?

–¿Qué quieres que te haga? ¿No vas a deshacerte nunca de esos miedos? ¡No sé de dónde te he sacado!

–Es que estaba gruñendo, ¡tenías que haberlo oído! No le gusta esta casa, madre, es demasiado pequeña para él, y demasiado pobre.

–Ya lo sé, menudo aristócrata… Pero como su amo se ha muerto, tiene que contentarse con esto hasta que encontremos un comprador. Cuando paso a su lado me huele las faldas y se aleja, ¡el señorito! No le gustan las enaguas viejas… Pero luego come sopa de harina como el que más ¡y luego se va, tan feliz, a dormir a la paja!

Riendo, la gran Epifanía hizo ademán de dar una patada. En el fondo, el desdén de ese animal de raza no le disgustaba demasiado; sentía en él un instinto de resistencia que sería un placer dominar.

Zina entreabrió la puerta de la cocina y se adentró en ella con miedo. Primero encendió el candil, cuya llama pequeña y temblorosa iluminó inmediatamente a Diábolo, repanchigado en el mismo hogar de la chimenea. No estaba durmiendo, pero su cuerpo grande, liso y macizo estaba perfectamente inmóvil, y la fría mirada de sus pequeños ojos parecía expresar una altiva indiferencia.

–Diábolo, apártate, tengo que encender el fuego –susurró tímidamente Zina.

Se atrevió a menearlo un poco con las dos manos; nunca habría osado empujar con el pie a ese animal tan impasible y altivo. Diábolo giró ligeramente la cabeza y Zina retrocedió con un pequeño grito…

–Quítate –repitió a media voz.

Por nada del mundo habría llamado a su madre, que habría venido enseguida con el látigo. Pero Diábolo permanecía quieto como si fuera de mármol; sus orejas, rectas y puntiagudas, no mostraban el más mínimo movimiento; sus ojos rasgados, finos como rendijas, apenas parpadeaban de vez en cuando. Entonces Zina se sentó en una esquina de la chimenea, lo más lejos posible del perro para no rozarle la cola, que se extendía sobre la piedra, redonda y suave como una serpiente. Miró durante unos minutos el extremo de esa cola que se movía casi imperceptiblemente, y de repente decidió que era mejor derretirse en lágrimas, ya que no veía otra salida a la situación. Con la cara oculta en el delantal, tratando de reprimir sus sollozos, se balanceaba lentamente de un lado a otro. ¿Fue ese movimiento obstinado el que molestó al perro? ¿O fue el sonido del llanto, que ninguno de sus congéneres puede soportar, lo que perturbó su soberbia indiferencia? El caso es que se levantó y se alejó con parsimonia, sin girar la cabeza, hasta el otro extremo de la cocina, donde se volvió a sentar en una hermosa pose de esfinge. Zina corrió de inmediato hacia las gavillas y se apresuró a encender el fuego mientras terminaba de enjugar sus lágrimas.

II

Epifanía se levantaba temprano para ordeñar a la vaca y poner orden en el pequeño granero. Se vestía a oscuras para ahorrar luz, buscaba a tientas sus zuecos y su casaquilla, haciendo ruido con las sillas, mientras Zina escondía la cabeza bajo el edredón y preguntaba con la voz amortiguada por las plumas si podía dormir un poco más.

–Venga, duerme –respondió su madre al tiempo que frotaba una cerilla y buscaba con la otra mano el pequeño candil que colgaba de la pared–. ¿Has oído el viento esta noche? Yo casi no he pegado ojo. La casa entera temblaba. Por un momento pensé que nos la iba a arrancar de cuajo… ¡Maldita sea! –gritó Epifanía, que en ocasiones señaladas decía incluso alguna palabrota– ¡Este reloj no sabe por dónde anda! ¿No marca las siete y media, cuando esto está más oscuro que el infierno? No puede ser…

La luz del candil alumbraba la esfera floreada en la que las grandes manecillas de cobre marcaban, en efecto, las siete y media. Zina, todavía somnolienta, con su pelo rubio asomando de su gorrito lila, se incorporó sobresaltada por la exclamación de la madre. Esta se acercó a la ventana con el candil.

–Ah, ya veo… El viento ha traído la nieve contra las ventanas, y por eso no vemos el día. ¡Vamos, Zina, muévete! Tú harás la comida mientras yo voy a ordeñar a Flora; tengo que bajar al pueblo esta mañana, ya casi no tenemos harina.

–Pero hace un tiempo horrible para bajar al pueblo –dijo Zina con su vocecita lastimera.

–Hace dos semanas que me repites lo mismo, dos semanas que hace viento y nieva… y el saco de harina está en las últimas y no nos queda más que una barra de pan. No debería haberte escuchado. El lunes el tiempo no era tan malo, fue el último día que sacamos a los perros.

–Seguro que pronto amaina; a lo mejor mañana…–murmuró Zina.

Una idea espantosa acababa de nublarle los sentidos: si su madre bajaba al pueblo, se quedaría sola con Diábolo y los demás perros. La maldad que dejaban entrever sus ojillos oblicuos le había dado pesadillas toda la noche.

–Soy yo quien va a ir al pueblo, madre –gritó cuando Epifanía regresó, al tiempo que se aventuraba a sacar de la cama un piececito helado, con el codo clavado en la almohada de cuadros rojos y blancos, y preguntándose por qué su madre aún no le había ordenado que se callara y se vistiera más rápido.

–Al pueblo… Al pueblo… me parece que…

Algo completamente fuera de lo normal, algo así como un temblor, estaba alterando la voz de Epifanía. La frase se le quedó sin terminar. Zina, que se afanaba en recogerse el pelo para colocárselo bajo el gorrito, se detuvo para mirar a su madre con asombro.

–La nieve cubre toda la puerta –dijo finalmente Epifanía.

Lo primero que Zina pensó fue “¡Madre no saldrá!”, y un indecible alivio dilató su corazoncito siempre encogido de miedo. Epifanía abrió la ventana y sacó la mano.

–Mira –le dijo a la hija, alargándole un puñado de nieve–, no hay ni que agacharse para cogerla. La ventana está completamente bloqueada, como la puerta… Por el lado del cierzo quizás esté más despejado, pero no tenemos salida por ahí.

–Bueno, pues así no tenemos que pensar en salir –dijo Zina con tono alegre.

Su madre la miró sorprendida, pero no dijo nada.

Después de la comida, las dos mujeres se dedicaron a sus quehaceres. En la cocina, una luz fría y gris, como una especie de resplandor polar, se proyectaba desde el conducto de la chimenea hasta el suelo de baldosas. El resto de la casa estaba a oscuras. Era extraño y lúgubre, porque no era una oscuridad total: una vaga claridad se filtraba a través de la ventana, lo justo para distinguir los cuadraditos de cristal y dejar ver la masa blanca y compacta… Zina iba y venía del dormitorio a la cocina, en silencio, inquieta por esa oscuridad y por el rostro sombrío de su madre. También los perros, tras sorber su plato de sopa, se quedaron inmóviles.

De repente, se le ocurrió ir a abrir la puerta de entrada. Tiró de ella y se quedó sobrecogida. Había un muro de nieve, un auténtico muro cuya superficie reverberaba a la luz del candil, densa, lisa, blanca, salvo donde habían quedado grabados los tablones y la gran cerradura de la puerta. Zina lo contemplaba inmóvil cuando sintió a su madre venir a su lado.

–Y es bien grueso –dijo Epifanía, hundiendo el mango de la escoba en el muro de nieve– ¡mira hasta dónde entra!

Zina clavó la mirada en su madre, con una repentina ansiedad en los ojos. “Las gavillas, la turba…!”, dijo lentamente.

–¡Ah, por fin te das cuenta! –gritó Epifanía.

Luego cerró la puerta y, posando su manaza en el hombro de Zina, entró en la cocina. Una pequeña llama se extinguía en el hogar, entre el gris de la ceniza; en lo alto de la vasta pirámide negra de la chimenea unos cuantos copos se arremolinaban y se precipitaban con una ráfaga de aire helado.

–Voy a cerrar el tiro –dijo Epifanía, agarrando la larga cuerda que colgaba en una de las esquinas de la chimenea.

–Pero entonces nos quedaremos completamente a oscuras y se llenará todo de humo –se atrevió a objetar Zina.

–Sí, claro. Porque tú te imaginas que vamos a poder hacer fuego.

Se sentaron al borde del hogar, muy cerca la una de la otra, con las manos extendidas hacia la pequeña llama, y estudiaron la situación. Las salidas, todas bloqueadas; seis perros que alimentar; en la artesa, unas libras de harina y una barra de pan empezada; provisiones, tenían en la despensa, claro, pero para comerse las patatas y las coles había que cocerlas, y las gavillas y la turba estaban en el cobertizo, al que solo se podía llegar por el lado del cierzo. Así estaban las cosas.

–Esta noche, cuando oía soplar el viento, me lo imaginé –dijo Epifanía–. Y por la mañana me propuse traer una buena pila de gavillas a la cocina para tenerlas a mano. Bueno, aún nos quedan tres, habrá que usarlas con tiento. De calentar la habitación, ni hablar; lo primero es que los perros tomen su sopa. Nosotras beberemos leche y comeremos pan, con eso se llega lejos. Todavía tenemos suerte de que la bomba esté en la casa y de tener heno y paja para la vaca…

–¡Quememos la paja! –gritó Zina, animándose un poco.

–Hoy no. La paja cuesta, y además no hace buena lumbre. Da más humo que calor… ¡No te vas a poner a temblar, ¿verdad?! –dijo en tono colérico, mientras echaba su chal de lana sobre los hombros delgaditos de Zina.

Durante unos minutos permanecieron en silencio; la madre, con las manos agarradas alrededor de las rodillas, miraba fijamente las baldosas; Zina se arrebujaba en el gran chal marrón y hacía lo posible por no temblar.

–Tenemos que hacer un túnel –dijo Epifanía de repente–. Tenemos que despejar esa puerta. Así entraremos en calor, venga.

Los perros las siguieron, algo inquietos, olfateando a derecha e izquierda, con pequeños quejidos. Sus sombras agitadas corrían por la pared y casi se desvanecían cuando la llama del candil se inclinaba por alguna ráfaga de aire. Entonces, salvo aquella pequeña luz azulada que se debatía por mantenerse firme, la estancia se volvía toda negra, y era extraño pensar que era mediodía, que afuera el sol podía estar brillando sobre la nieve centelleante, y que de la casita enterrada solo la chimenea atravesaría aquel nevero recién formado.

A grandes golpes de pala, gracias a sus robustos brazos, Epifanía iba quitando nieve de delante de la puerta y arrojándola detrás de ella sobre las losas de la cocina. Zina la barría hacia un rincón, donde se iba amontonando más rápido de lo que parecía crecer el túnel.

Al cabo de una hora habían logrado cavar una especie de nicho de la altura de la puerta y medio metro de profundidad. Epifanía entró en la oquedad de espaldas, apoyándose en la áspera pared de nieve, y luego levantó la pala con ambas manos y la clavó en la bóveda para ver el grosor bajo el que estaban enterradas.

–Hum –balbució, mientras Zina, con la cara azul de frío, sostenía el candil en el umbral–… ¡Hum! Es más de lo que…

Y entonces un alud de nieve blanca cayó con un ruido sordo delante de la puerta cubriendo todo el umbral, y dispersándose silenciosamente hacia el interior. Zina, al ver cómo su madre desaparecía ante su vista, lanzó un alarido y se precipitó contra la nieve, tratando de despejarla con sus dos brazos y gritando: “¡Madre! ¡Madre!”. Detrás de ella, los perros ladraban, se empujaban, se revolcaban unos sobre otros. Zina sintió entonces que sus dedos agarraban un pliegue de tela… Era el grueso borde de una enagua. La agarró con ambas manos y tiró de ella con todas sus fuerzas, doblada por la cintura, con todo el torso perpendicular a sus piernas y la cara blanca de terror. La masa de nieve, sacudida, caía a derecha y a izquierda, dejando entrever un cuerpo inerte que Zina trataba de liberar centímetro a centímetro, con tal esfuerzo que su corazón casi se detuvo. Por fin pudo agarrar los brazos de su madre y sacarla por completo.

Los ojos de Epifanía estaban muy abiertos, pero parecían no ver nada; luego respiró, medio asfixiada, con los labios violáceos. Zina, temblando de pies a cabeza, lloraba a mares.

–¡La pala!

Fue lo primero que dijo Epifanía en cuanto pudo volver a respirar.

III

Había transcurrido un día entero. Dos gavillas consumidas. Los perros habían tomado su sopa como de costumbre, y madre e hija habían mojado un trozo de pan en leche fría. Para calentar un poco la suya, Zina se había quemado los dedos sosteniendo su taza sobre el pequeño candil, que ahora ardía mañana, tarde y noche. Aunque la estufa se había enfriado desde la víspera, la gran estancia, bien cerrada, mantenía algo de calor. Las dos mujeres se acostaron a las seis de la tarde para ahorrar aceite, pero hablaron durante mucho tiempo, acurrucadas bajo el edredón, cogidas de la mano como se hace instintivamente cuando se comparten ansiedades. Cada una se agarraba a una esperanza que intentaba darle a la otra. Epifanía estaba segura de que la helada de esa misma noche endurecería la nieve y permitiría tratar otra vez de cavar un túnel sin temor a un nuevo desprendimiento.

–Pero llevará mucho tiempo –dijo Zina–, y además la pala se ha quedado enterrada… Tendríamos que recuperarla primero. Yo creo que los vecinos vendrán a rescatarnos.

–¡Los vecinos! ¡Fíate de la Virgen!… Estamos en una hondonada por la que no pasa nadie nunca. Ni siquiera en verano… Esto no puede ser más aislado, ni solitario. Los vecinos más cercanos están a media hora de distancia y ni se les ocurrirá preguntarse si estamos vivas o muertas.

Sin embargo, Zina estaba segura de que la ayuda llegaría al día siguiente. Reconfortada en esa esperanza, pudo conciliar el sueño.

Un día más. La última gavilla ya estaba ardiendo; cada ramita, arrojada con parsimonia al fuego, crepitaba, se retorcía y, con angustiosa premura, se convertía en un tizón rojo y larguirucho, y luego en un pequeño montón de cenizas salpicadas de vanas chispas. Cuando se apagó la última de todas, las dos mujeres se miraron con el corazón en un puño, sin decir nada. Los perros solo habían comido una vez en todo el día. Por la tarde empezaron a gimotear. Se paseaban por la cocina ateridos, lastimosos, y luego iban a arañar la puerta de la habitación y se tumbaban en el umbral, emitiendo un hondo quejido. Zina trataba de tejer a pesar de tener los dedos rígidos y morados de frío; se mantenía alerta a cualquier ruido. ¿Cuándo se oirían gritos y voces llamándolas desde detrás de esa muralla helada? Seguro que, antes de que cayera la noche, vendría alguien con trineos y palas. A lo mejor ya estaban incluso en camino.

El tiempo iba mejorando; alrededor de la chimenea el viento soplaba aún, pero ya no nevaba. Epifanía tenía todas sus esperanzas puestas en la helada.

–Aunque los vecinos quisieran venir a desenterrarnos, solo podrían hacerlo si la nieve les deja… ¿Cómo van a entrar con trineos en un nevero fresco que llega hasta el techo?

Llegó la hora de ordeñar a la vaca. “Hoy es ya demasiado tarde –pensó Zina–, vendrán mañana por la mañana”, y siguió a su madre hasta el establo.

–Pero qué bien se está aquí! –exclamó con alegre sorpresa, sintiendo un delicioso calor envolviéndola.

Puso ambas manos en el costado calentito de su vaca Flora. Después arrimó el hombro, y después, la mejilla.

–¡Se me tenía que haber ocurrido antes! –dijo–. ¡Anda! El cuello lo tiene todavía más caliente… me descongelará los dedos.

El establo era un triste cubil de techo bajo, angosto y oscuro, pero bien acolchado con paja y telarañas; junto al pesebre había un comedero en el que era posible acurrucarse, con los pies enterrados en la paja, y se sentía en las manos el cálido aliento de la vaca cuando giraba la cabeza para mirarte con sus grandes y tiernos ojos de rubias pestañas. Madre e hija se sentaron allí a beber su tazón de leche aún tibia. Solo un tazón, pues Epifanía quería reservar el resto para dárselo a los perros.

–Me parece que Diábolo no la querrá –dijo sacudiendo la cabeza–. No es de beber leche. No me pareció que estuviera lo suficientemente mal cuando merodeaba antes a mi alrededor…

Un tercer día pasó. O, mejor dicho, otras veinticuatro horas de aquella larga noche. Cuando Zina trató de levantarse por la mañana, sintió que la cabeza le daba vueltas.

–Tienes hambre –dijo su madre, y acto seguido la obligó a tragarse dos grandes tazones de leche, uno detrás de otro. “Si alguien tiene que sucumbir, pensó, seré yo la primera, y luego los perros… A la chica no le quedan fuerzas que perder”.

Acto seguido, Epifanía vertió su ración en una gran escudilla, a la que los perros acudieron lenta y lastimosamente para sorber una magra papilla de harina diluida en leche cortada con agua fría. Diábolo se acercó, olió el líquido turbio y volvió a su rincón. Ya solo quedaban en la artesa dos o tres puñados de harina y un trozo de pan del tamaño de la ración de un soldado. Epifanía lo tomó y lo pesó en la palma de su mano. “La chica está convencida de que hoy vendrán a rescatarnos, como si tuviera una premonición… No me gusta ver a ese hermoso animal muerto de hambre sobre la paja, cuando un bocado de pan le devolvería el ánimo”, pensó.

Sin hacer ruido, mientras los otros perros tenían el hocico hundido en la escudilla, se deslizó sin ser vista hasta el gran danés que, malhumorado, gruñó sordamente cuando ella trató de acariciarlo en el cuello. Agarró el pan que la mujer le daba de un bocado y, cuando ella retiró la mano, se irguió mostrando los dientes.

–¿Así es como me lo agradeces, maldita bestia? –gritó Epifanía.

El látigo colgaba allí mismo de un clavo. Lo agarró y lo hizo silbar sobre el perro, que volvió a sentarse, pero siguió gruñendo un buen rato, amodorrado en la paja.

Fue una jornada bien larga. Zina la pasó en el establo, donde, a pesar del hambre, al menos no se pasaba demasiado frío y se podía dormir y escuchar en sueños trineos que se acercaban.

Su madre le había llevado a Cordera, la gorda perrita de lanas, en guisa de canciller. Pero la canciller ladraba lastimosamente y la miraba con unos ojitos que le partían el alma.

–Tengo tanta hambre como tú, Cordera –le dijo Zina tomándole la cabeza con ambas manos–. Yo también tengo ganas de llorar, pero ya ves, hay que tener paciencia.

Epifanía se había puesto otra vez a cavar su túnel. Desalentadora labor, ahora que la nieve se había congelado y se había vuelto dura, compacta y áspera como la sal, toda de un bloque y llena de cristales afilados. Tras más de una hora sin descanso, con las manos ensangrentadas, consiguió recuperar su pala, que se había quedado incrustada en el fondo del nicho, bajo la nieve que se había desprendido. ¿Y qué ganaba con ello? Para llegar al cobertizo habría que cavar durante horas e incluso días… El susto del día anterior la había amedrentado, por valiente que fuera; no quería ni recordarlo. Ese ruido sordo, esa oscuridad repentina, ese peso invisible que la asfixiaba y la paralizaba, esa lucha inútil por mover un brazo, por gritar, como en una pesadilla… Podría suceder lo mismo otra vez, y con peor suerte…

–Madre, ¡quememos un poco de paja! –dijo Zina en tono suplicante, mientras la interminable tarde, a la lúgubre y escasa luz del candil, se prolongaba desesperadamente–. ¡Y así cocemos patatas para nosotras y para los perros!

Epifanía se encogió de hombros, cogió un haz de paja de un rincón del establo, la arrojó al hogar y colgó sobre él el caldero. Fue un verdadero fiasco. La paja, imbuida de la humedad del establo, humeaba más que ardía, y las pequeñas llamas amarillas que brotaban de ella a intervalos, si bien daba alegría verlas, apenas calentaban. Sin embargo, los perros se habían reunido en torno al hogar mostrando una ansiosa expectación –el uno señalaba hacia la humareda con la pata levantada, el otro removía la cola…– y miraban el caldero con ojos hambrientos. Zina, arrodillada, soplaba con todas sus fuerzas sobre las chispas. Un segundo haz de paja se consumió en un santiamén; el agua del caldero ni siquiera había empezado a retemblar.

–Es tontería –dijo Epifanía–. Habría que quemar el establo entero, y ni con esas…

–El heno estará más seco…

–¿Estás loca? –gritó la madre– ¿No ves que esto puede durar días y días, y que si nos quedamos sin leche estamos perdidas?

Zina miró a su alrededor, buscando un tablón viejo, un bastón, algo para echar a la lumbre antes de que se apagara por completo.

–Quema la escoba, ¡venga! –dijo su madre.

Y quemaron la escoba. Luego, una vieja cesta agujereada y después, una escalera de mano. Las llamas, auténticas llamas esta vez, se elevaron alegremente, lamiendo la marmita, que comenzaba a exhalar una nube de vapor bajo la tapadera. Pero después de la escalera de mano ya no hubo nada más que echar al fuego.

–¿Una silla? Tenemos seis –dijo tímidamente Zina.

–¡Una silla! Claro que sí, una buena silla de nogal… ¿Y por qué no la cómoda y la cama? Muy mal tendríamos que estar para que yo empiece a quemar mis muebles. Echa un poco de paja, que sobre esta lumbre sí arderá.

Sacaron las patatas del caldero a medio cocer. Epifanía las cortó en trozos pequeños y las hizo puré para los perros, que se abalanzaron sobre ellas con avidez. Entonces las dos mujeres se sentaron junto al hogar, para no perder el calor que aún despedían las temblorosas cenizas. Zina terminó por dormirse con la cabeza inclinada sobre las rodillas, sosteniendo una patata caliente que templaba las palmas gélidas de sus manos. Suspiraba y hablaba en sueños, y hasta escapó de sus labios un tenue sollozo.

IV

–¡Madre! ¡Madre! ¡Tengo frío! ¡Me duele todo! ¡Ay! ¿Por qué no vienen? Madre, ¿crees que vendrán hoy? ¡No nos van a dejar morir de frío, los desalmados!, gritaba Zina con voz desesperada.

Corría de aquí para allá con una agitación indecible. Levantaba las manos unidas en el aire, como en una súplica, y luego se tiraba sobre una silla y escondía la cara entre las manos sollozando.

–Deberías quedarte en la cama –dijo su madre–, tendrías menos frío y estarías más tranquila. Puede que vengan hoy. Pero no cuento con ello; en casa de Jean Billod solo quedan mujeres; ya sabes que el padre partió la semana pasada por ese asunto de la herencia. Y los demás vecinos están demasiado lejos. No sé qué tendría que pasar para que vinieran de este lado.

Zina dejó caer pesadamente su cabeza sobre las manos.

–Me gustaría hacer fuego –murmuró.

–¿Y con qué quieres que lo hagamos? –gritó la madre con impaciencia–. Viéndote ahí, tirada como un trapo, parece que estuvieras a punto de morirte. ¿Qué te parecería si yo también me pusiera así?

Zina miró a su madre con los ojos llenos de amargura.

–¡Ya no me quedan fuerzas! –dijo–. Me imagino cosas horribles.

Y se puso a temblar, para romper a llorar de nuevo.

–Me gustaría saber…–balbuceó.

–¿Qué, a ver? ¿Qué quieres saber? –dijo Epifanía en un tono más suave.

–Si… si los perros nos respetarán cuando estemos muertas…

La frase terminó en un paroxismo de llantos y gritos. Epifanía abrazó a su hija, la apretó contra su cuerpo y la meció para calmarla.

–¡No vamos a morir, mujer! ¿Cómo nos vamos a morir teniendo buena leche para beber todos los días? Tú tendrás doble ración, se la quitaremos a los perros.

–¡No, no! –gritó Zina, mientras una nueva imagen terrorífica se apoderaba de su mente–. Si se la quitamos, se pondrán furiosos… ¡Ya ha ocurrido! –dijo, desasiéndose y mirando a su madre a la cara.

–Nunca te había oído decir tantas tonterías seguidas. Para eso, es mejor que te calles.

Zina se dejó caer de nuevo sobre el robusto hombro materno, escondiendo en él la cara.

–Encendamos la lumbre, madre –repitió en tono lastimero– ¿De qué sirve guardar las sillas si nos morimos de frío?

–Me aburres con tus exageraciones –dijo Epifanía–. Ve a calentarte a la cama o al establo.

Sin embargo, un instante después ya se había ablandado un poco y, con lentitud y pesar, añadió:

–Y si de aquí a esta noche no ha habido novedad, podemos quemar una silla si es necesario… la que tiene el respaldo agrietado, por ejemplo…

Eran las once de la mañana. El pequeño trozo de cielo que se entreveía a través del conducto de la chimenea brillaba en un azul suave y puro. Afligía verlo desde la oscuridad de aquella catacumba en la que se había convertido la casa. Epifanía se acercó a abrir la puerta y, desde el umbral, se volvió a contemplar el hogar de la chimenea, vacío, y la gran mancha de escarcha que lograba apenas centellear en el muro renegrido del fondo, detrás de la cadena para sujetar el caldero. El aliento de los perros se elevaba como un vaho blanco y espeso desde el montón de paja donde se acurrucaban, temblorosos, lastimosos… Solo Diábolo merodeaba por la cocina, a zancadas grandes y pesadas.

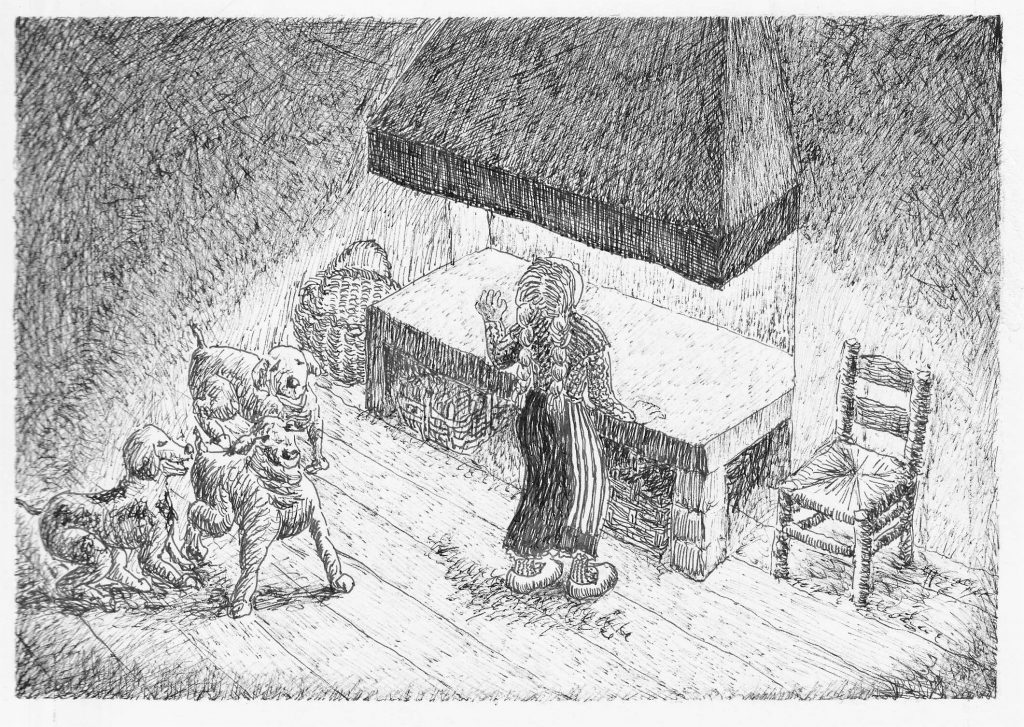

–Voy a llevarlos a todos al establo, allí tendrán menos frío; a la Flora no le hará mucha gracia, ella que odia a los perros, pero tendrá que aguantarse, como todos. ¡Vamos, levántate! –dijo dando una patada al basset, que era el que estaba más cerca de su pie.

El perro no se movió. Se limitó a emitir un leve gemido de reproche. Epifanía se agachó y le agarró por el pescuezo para obligarle a ponerse en pie. Los otros perros, perturbado su amodorramiento, ladraban o gruñían quedamente, según su carácter.

–¡Arriba! –gritó Epifanía dando patadas a derecha y a izquierda. ¡Perros perezosos! ¿A que cojo el látigo?

Extendió la mano hacia el temido objeto y lo sostuvo por encima de su cabeza. Zina, en el umbral, dio un grito de espanto.

–¡Madre! ¡Cuidado con Diábolo!

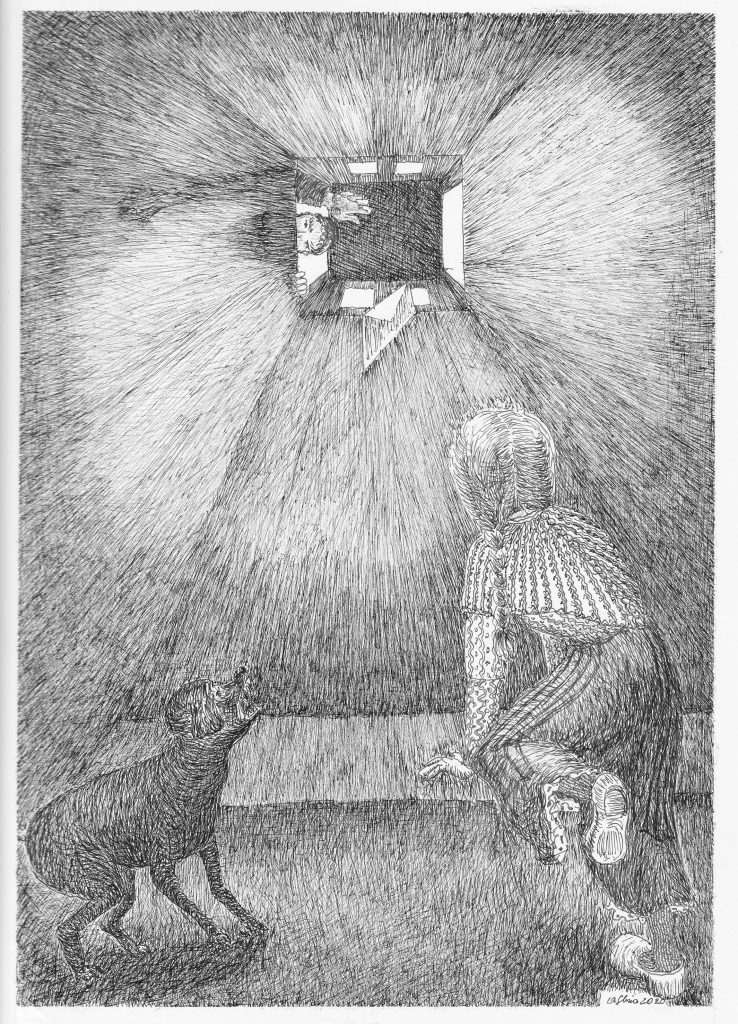

Epifanía giró la cabeza y dio un salto hacia atrás al tiempo que el gran danés se erguía con intención de tirarla al suelo. Enseñando sus afilados dientes en una especie de sonrisa diabólica, con los ojillos brillantes de malignidad, permaneció un instante con las patas delanteras levantadas, inmenso, como una bestia quimérica… Luego se dejó caer de nuevo y dio unos pasos hacia su guardiana. Un gruñido ronco, hueco y velado llenó la cocina.

Epifanía miró a su hija y le gritó:

–¡Entra en la habitación!

Ella tenía cortada la retirada.

–¡Señor Jesús! –imploró Zina mientras caía de rodillas en el umbral, lívida como una muerta.

El látigo silbó en el aire sin alcanzar al perro, que se había detenido a tres pasos de Epifanía, con todos los músculos temblando por la tensión bajo su piel tersa, los dientes descubiertos hasta las encías y todo el morro contraído y arrugado en una mueca aterradora. No cabía duda de que solo la visión del látigo levantado lo mantenía a raya. Epifanía, fijando sus ojos llenos de angustia y rabia en los del animal, y amenazándolo aún con el brazo en alto, se mantenía hierática como una estatua… Y los segundos, llenos de angustia, parecían eternos… Los otros perros se habían levantado y escudriñaban la escena, haciendo crujir la paja de vez en cuando bajo sus patas. No se oía nada más en aquel ambiente mortífero. Zina no se atrevía a mover un dedo ni a emitir el más mínimo sonido; Tenía el alma entera asomada con espanto a sus ojos, fijos en el animal furioso.

Pero ¿por qué de repente las orejas puntiagudas de Diábolo se alzaron, como si escuchara algo? Epifanía –al igual que Zina– notó el cambio, pero sin atreverse a bajar el brazo, que empezaba a temblarle de cansancio. Entonces el gran danés dio un salto hacia un lado y empezó a ladrar. Levantó la cabeza hacia lo alto de la chimenea y ladró más fuerte.

–¡Ah de la casa! ¡Señora Epifanía! ¿Está usted ahí? –gritaba una voz que a las dos mujeres les pareció la de un ángel.

En el cuadrado de luz que se dibujaba en las baldosas de la cocina se proyectaba ahora una sombra, mientras una silueta inclinada tomaba forma allá arriba.

–¿Quién es? ¿Quién es? –gritó Zina.

–¡Soy el cartero!

Luego dijo:

–¡Hagan callar a ese maldito perro, para que podamos hablar!

Pero no hizo falta, porque Diábolo ya se había callado y había reculado hasta un rincón desde donde seguía mirando, con una especie de fascinación morbosa, el látigo que Epifanía seguía sosteniendo con su brazo.

–¿Saben la de nieve que les ha caído encima? –dijo el cartero–. La casa, ni se ve, y se puede andar por el tejado como si fuera el suelo. ¡Impresiona bastante! Y tú, Zina, tendrás que atrapar tu carta como puedas; no es mi culpa si no te la entrego en mano, como indica el sobre…

Un fino objeto blanco flotó por el conducto de la chimenea, empujado a un lado y a otro por la corriente de aire, chocando con las paredes tiznadas de hollín, y terminó cayendo directamente sobre el hogar. Zina se acercó rápidamente, lo recogió, sopló…

–Es… es para mí… –le dijo a su madre tímidamente.

Pero Epifanía, mirando hacia arriba con las dos manos cruzadas detrás de la espalda, hablaba con el cartero, que la miraba como desde un balcón.

–¡Recórcholis! Deben de haber pasado un mal momento! ¡Pobres mujeres! Pero no se preocupen, voy corriendo a avisar al pueblo. Si en una hora no estoy de vuelta con Leandro y sus cuatro hijos, unas gavillas y un poco de pan, ¡no me vuelvan a ofrecer nunca un vaso de vino!

Su cabeza desapareció en lo alto de la chimenea, para reaparecer unos segundos después.

–¡Eh! ¡Señora Epifanía!

–¿Qué pasa?

–Que debería usted suscribirse al Boletín de noticias; al menos así estaría segura de verme dos veces por semana, porque lo de las cartas es tentar demasiado a la suerte…

Y con esas volvió a desaparecer. En el tejado se oyó el ruido, amortiguado por la nieve, de pasos rápidos que descendían y se alejaban.

Madre e hija se sentaron; las rodillas les temblaban como si las tuvieran molidas. Zina tomó suavemente la mano de Epifanía. Durante un rato, no dijeron nada.

–¿Y de dónde sale esto? –dijo al fin Epifanía, señalando con el dedo la carta, que Zina tenía enrollada en su mano sin atreverse a abrirla.

–De… de François.

–¿De tu carpintero?

Zina bajó los ojos. Su corazón se le había desbocado. Sin embargo, se armó de valor y dijo:

–Qué buena idea ha tenido de escribirme, ¿verdad?

–… Es cierto –dijo Epifanía tras una pausa–. Bueno, ¿la lees, o qué?

Los ojos de Zina se llenaron de lágrimas, esta vez, de alegría. Desplegó lentamente sobre sus rodillas la gran hoja de papel azulado cubierta de una caligrafía pulcra y bonitas iniciales. Ahora podía guardar la esperanza. Y tenía por delante al menos una hora de felicidad garantizada.

Epifanía la miró, preguntándose qué habría sido de ellas si no hubiera habido un carpintero en el mundo con deseos de escribir a su hija… Y, pensativa, se dijo “Menos mal que no hemos quemado la silla”.

Muy bonito y con final inesperado y feliz

Me pareció una preciosa historia, muy sentimental pese al ámbito hostil en el que transcurre. Excelente escritura